Diazepam gehört zu den bekanntesten Wirkstoffen gegen akute Angstzustände und Panikattacken. Es wirkt schnell, beruhigt das Nervensystem und sorgt für kurzfristige Entspannung. Dennoch ist seine Anwendung umstritten, da es nicht die Ursache der Angst beseitigt, sondern nur die Symptome lindert. Zudem birgt der Wirkstoff ein erhebliches Risiko für Nebenwirkungen und Abhängigkeit. Wer Diazepam einnimmt, sollte die Anwendung stets ärztlich begleiten lassen und alternative Behandlungsoptionen prüfen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Wichtigste in Kürze

- 1.1 Was ist Diazepam und wie wirkt es?

- 1.2 Die Geschichte und Entwicklung von Diazepam

- 1.3 Wann wird Diazepam eingesetzt?

- 1.4 Wie schnell wirkt Diazepam und wie lange hält die Wirkung an?

- 1.5 Welche Neben- und Wechselwirkungen treten auf?

- 1.6 Wie gefährlich ist Diazepam und wann droht Abhängigkeit?

- 1.7 Behandlung und Entzug bei Diazepam-Abhängigkeit

- 1.8 Lebensgefährliche Wechselwirkungen mit Alkohol und Opioiden

- 1.9 Pharmakokinetik und verlängerte Wirkdauer durch Metaboliten

- 1.10 Paradoxe Reaktionen und erhöhtes Suizidrisiko

- 1.11 Fazit

- 1.12 FAQ:

Das Wichtigste in Kürze

- Diazepam wird bei akuten Panikattacken und Angststörungen eingesetzt.

- Es gehört zur Gruppe der Benzodiazepine und wirkt angstlösend und beruhigend.

- Der Wirkstoff hemmt die Reizweiterleitung im Gehirn, beseitigt aber nicht die Ursache der Angst.

- Häufige Nebenwirkungen sind Schwindel, Muskelschwäche, Müdigkeit und Depressionen.

- Eine längere Einnahme kann zu Abhängigkeit führen, weshalb ein ärztlich begleiteter Entzug nötig ist.

Was ist Diazepam und wie wirkt es?

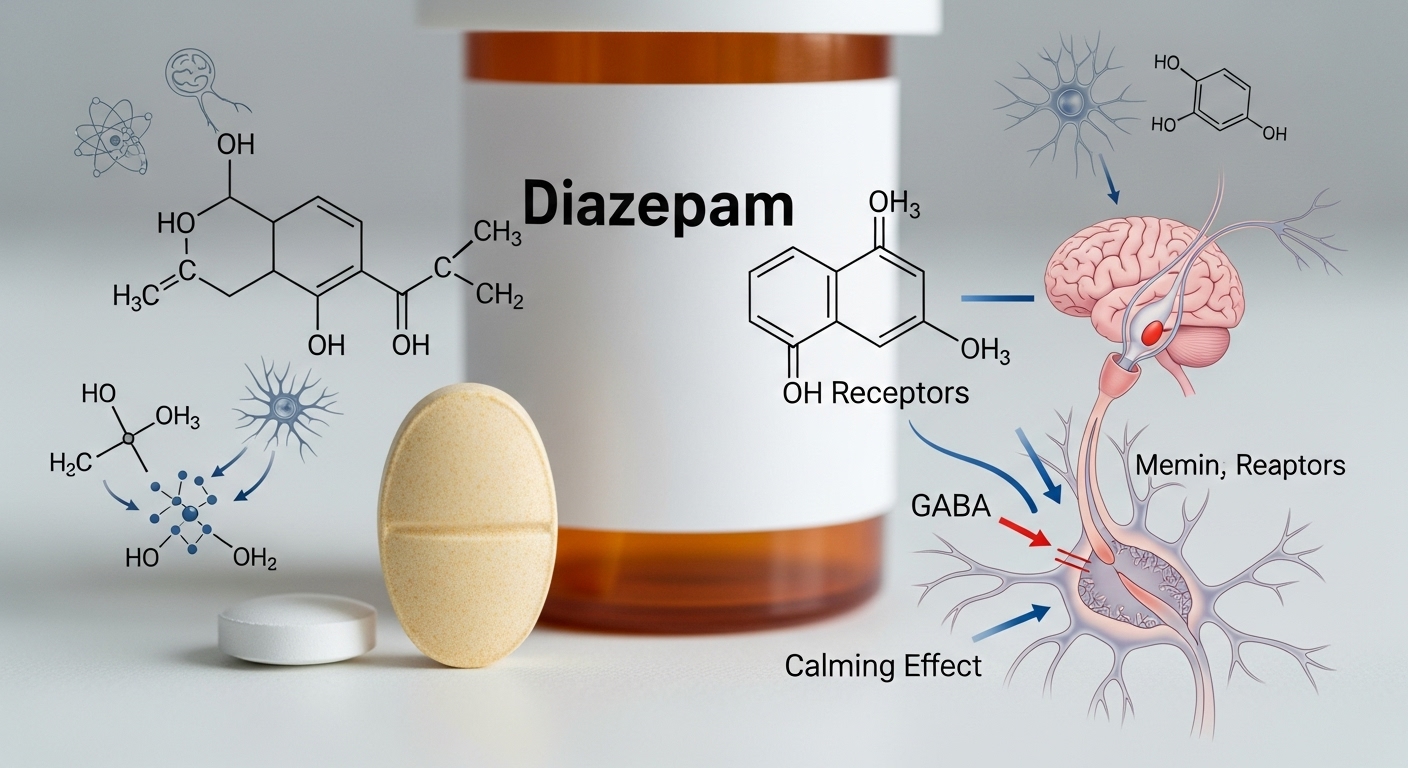

Diazepam ist ein medizinischer Wirkstoff aus der Gruppe der Benzodiazepine. Er wird in Arzneimitteln wie Valium® oder Diazepam-ratiopharm® verarbeitet und gehört zu den sogenannten Tranquilizern. Seine Hauptwirkung besteht darin, Angstgefühle, Spannungszustände und innere Unruhe zu reduzieren. Nach der Einnahme gelangt der Wirkstoff über den Blutkreislauf rasch ins Gehirn und bindet dort an GABA-Rezeptoren. Diese Rezeptoren sind für die Hemmung von Nervensignalen verantwortlich.

Diazepam verstärkt diesen hemmenden Effekt, wodurch sich das Nervensystem beruhigt. Die Symptome von Angst und Panik nehmen spürbar ab, während Puls und Muskelspannung sinken. Die eigentliche Ursache der psychischen Beschwerden wird dadurch jedoch nicht behandelt. Aufgrund seiner dämpfenden Eigenschaften hat die Weltgesundheitsorganisation Diazepam auf die Liste der unentbehrlichen Medikamente gesetzt.

Detaillierter Wirkmechanismus (GABA-A-Rezeptor)

Diazepam entfaltet seine angstlösende, beruhigende und muskelentspannende Wirkung als allosterischer Modulator am GABA-A-Rezeptor im zentralen Nervensystem. Der Wirkstoff bindet dabei an spezifische Benzodiazepin-Bindungsstellen des Rezeptors und erhöht dadurch die Empfindlichkeit des Rezeptors für den hemmenden Neurotransmitter GABA (Gamma-Aminobuttersäure).

Diese verstärkte GABA-Aktivität öffnet die Chlorid-Kanäle der Nervenzellen häufiger, was zu einem vermehrten Einstrom negativer Chlorid-Ionen führt und die Zelle hyperpolarisiert. Die Folge ist eine Dämpfung der neuronalen Erregbarkeit; somit lindert Diazepam Zustände starker Angst, Spannung und Erregung.

Kontraindikationen und Wechselwirkungen

Aufgrund des spezifischen Wirkprofils gibt es klare Kontraindikationen, bei denen Diazepam nicht angewendet werden darf, um lebensbedrohliche Risiken zu vermeiden. Dazu gehören insbesondere schwere chronische Ateminsuffizienz, krankhafte Muskelschwäche (Myasthenia gravis) und das Schlafapnoe-Syndrom, da das Medikament eine zusätzliche Atemdepression verursachen kann.

Vorsicht ist auch bei schwerer Leberinsuffizienz geboten, da der Abbau von Diazepam und seiner Metaboliten in der Leber stark verzögert wird, was zu einer Überdosierung führen kann. Des Weiteren sollten Patienten mit einer bekannten Abhängigkeitsanamnese dieses Benzodiazepin nur mit äußerster Vorsicht und streng limitierter Dauer erhalten.

Die Geschichte und Entwicklung von Diazepam

Der Wirkstoff Diazepam wurde in den 1960er-Jahren vom Chemiker Leo Sternbach für den Pharmakonzern Hoffman-La Roche entwickelt. Er war bereits für das erste Benzodiazepin Chlordiazepoxid verantwortlich und brachte mit Valium® eines der meistverkauften Beruhigungsmittel der Welt auf den Markt. Valium® wurde in den folgenden Jahrzehnten zum Synonym für angstlösende Medikamente.

Heute existieren zahlreiche Generika wie Diazepam-ratiopharm® oder Valiquid®, die dieselbe Wirkung zeigen. In den 1970er- und 1980er-Jahren galt Valium® als Wundermittel gegen Stress, Schlaflosigkeit und Nervosität – bis die Abhängigkeitsgefahr bekannt wurde. Inzwischen wird Diazepam nur noch kurzfristig verschrieben, vor allem bei akuten Angstattacken oder schweren Muskelkrämpfen.

Wann wird Diazepam eingesetzt?

Diazepam wird in erster Linie bei akuten Panikattacken, schweren Angststörungen oder starken Erregungszuständen angewendet. Es kann in Tabletten-, Tropfen- oder Zäpfchenform verabreicht werden. Darüber hinaus findet es in der Notfallmedizin Anwendung, etwa bei epileptischen Anfällen oder Muskelverspannungen.

Für chronische Schlafstörungen wird es hingegen selten genutzt. Aufgrund seiner schnellen Wirkung bietet es kurzfristige Erleichterung, ist jedoch nicht für eine dauerhafte Behandlung geeignet. Ärzte setzen Diazepam daher meist in Kombination mit psychotherapeutischen Maßnahmen ein. Eine Behandlung sollte immer zeitlich begrenzt sein, da der Körper rasch Toleranz gegenüber dem Wirkstoff entwickelt.

Wie schnell wirkt Diazepam und wie lange hält die Wirkung an?

Nach der Einnahme wird Diazepam über die Magenschleimhaut aufgenommen und innerhalb weniger Minuten ins Gehirn transportiert. Dort entfaltet es seine beruhigende Wirkung. Besonders auffällig ist die lange Halbwertszeit: Bei jungen Menschen wird der Wirkstoff nach etwa 30 Stunden zur Hälfte abgebaut, bei älteren Menschen kann dieser Prozess bis zu 80 Stunden dauern.

Diese lange Wirkungsdauer sorgt für eine anhaltende Beruhigung, birgt jedoch auch Risiken wie Schläfrigkeit, Koordinationsstörungen und verlängerte Reaktionszeiten. Daher sollten Patienten nach der Einnahme kein Fahrzeug führen oder Maschinen bedienen.

Welche Neben- und Wechselwirkungen treten auf?

| Häufige Nebenwirkungen | Seltene Nebenwirkungen |

|---|---|

| Kopfschmerzen | Halluzinationen |

| Schwindel | Paradoxe Reaktionen |

| Muskelschwäche | Aggressivität |

| Müdigkeit | Sinnestäuschungen |

| Übelkeit, Magenbeschwerden | Verwirrtheit |

Zu den typischen Nebenwirkungen zählen außerdem Gangunsicherheit, Gedächtnislücken und depressive Verstimmungen. Besonders ältere Menschen reagieren empfindlich auf Diazepam, da Schwindel und Muskelschwäche das Sturzrisiko erhöhen. Auch Wechselwirkungen mit anderen Substanzen sind häufig. Alkohol, Schlafmittel, Beta-Blocker, Antidepressiva oder Schmerzmittel dürfen nicht gleichzeitig eingenommen werden. Patienten mit Lebererkrankungen, Atemstörungen oder Myasthenia gravis sollten Diazepam meiden. In Schwangerschaft und Stillzeit ist der Einsatz nur nach strenger ärztlicher Abwägung erlaubt.

Wie gefährlich ist Diazepam und wann droht Abhängigkeit?

Kurzfristig ist Diazepam bei gesunden Erwachsenen meist unbedenklich. Bei längerer Anwendung jedoch steigt das Risiko einer psychischen und körperlichen Abhängigkeit deutlich an. Der Körper gewöhnt sich an die Wirkung, sodass höhere Dosen nötig werden, um denselben Effekt zu erzielen.

Entzugserscheinungen wie Schlaflosigkeit, Nervosität, Zittern oder Angst treten auf, sobald das Medikament abgesetzt wird. Auch eine sogenannte Toleranzentwicklung ist typisch: Die Wirkung lässt mit der Zeit nach, während das Verlangen nach dem Medikament zunimmt. Daher sollte Diazepam niemals abrupt abgesetzt werden. Eine ärztlich begleitete Reduktion der Dosis ist zwingend erforderlich.

Behandlung und Entzug bei Diazepam-Abhängigkeit

Eine Diazepam-Abhängigkeit lässt sich nur durch einen kontrollierten Entzug überwinden. In spezialisierten Suchtkliniken wird die Dosis langsam ausgeschlichen, um Entzugserscheinungen zu vermeiden. Häufig wird Diazepam dabei durch ein Benzodiazepin mit kürzerer Halbwertszeit ersetzt.

Der körperliche Entzug dauert meist mehrere Wochen. Parallel dazu beginnt die psychische Entwöhnung. Sie ist entscheidend, um die zugrunde liegende Angst- oder Belastungsstörung zu behandeln, die ursprünglich zur Einnahme geführt hat. Psychotherapeutische Verfahren wie kognitive Verhaltenstherapie helfen, die Ursachen der Angst zu verstehen und neue Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Erst wenn die psychischen Auslöser behandelt sind, kann eine dauerhafte Genesung gelingen.

Lebensgefährliche Wechselwirkungen mit Alkohol und Opioiden

Die Einnahme von Diazepam in Kombination mit anderen zentral dämpfenden Substanzen stellt das größte aller Risiken dar und kann schnell lebensbedrohlich sein. Insbesondere die gleichzeitige Verwendung von Alkohol oder Opioiden (Schmerzmittel) verstärkt die sedierende Wirkung synergistisch, was zu einer gefährlichen Atemdepression führen kann.

Diese Kombination blockiert die Atemzentren im Gehirn, was im schlimmsten Fall Koma oder den Tod zur Folge hat. Patienten müssen über diese extrem gefährlichen Wechselwirkungen umfassend aufgeklärt werden, um die Abhängigkeit von Mischkonsum zu verhindern.

Pharmakokinetik und verlängerte Wirkdauer durch Metaboliten

Diazepam gehört zur Gruppe der langwirksamen Benzodiazepine und unterscheidet sich durch seine langsame Ausscheidung von vielen anderen Medikamenten. Die Plasmahalbwertszeit liegt zwischen 24 und 48 Stunden, was bedeutet, dass der Wirkstoff sehr lange im Körper verbleibt.

Zusätzlich entstehen beim Abbau in der Leber aktive Metaboliten wie Nordazepam, die selbst noch bis zu 80 Stunden sedierend wirken können. Diese verlängerte Wirkung erhöht die Risiken für ältere Patienten und bedeutet, dass die Fahrtüchtigkeit auch am Tag nach der Einnahme noch stark eingeschränkt sein kann.

Paradoxe Reaktionen und erhöhtes Suizidrisiko

Ein seltenes, aber ernstzunehmendes Risiko von Diazepam sind paradoxe Reaktionen, bei denen die beruhigende Wirkung ins Gegenteil umschlägt. Anstatt Ängste zu lindern, kann das Medikament Wut, Aggressivität, erhöhte Unruhe, Angstzustände, Halluzinationen oder Wahnvorstellungen auslösen.

Bei depressiven Patienten, die Diazepam zur Behandlung ihrer Angstzustände erhalten, ist besondere Vorsicht geboten, da die enthemmende Wirkung ein erhöhtes Suizidrisiko freisetzen kann. Dies erfordert eine sofortige Beendigung der Medikation und engmaschige ärztliche Überwachung.

Fazit

Diazepam ist ein hochwirksames Medikament zur kurzfristigen Linderung akuter Angstzustände. Seine beruhigende Wirkung ist wissenschaftlich belegt, birgt jedoch erhebliche Risiken. Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und vor allem das Abhängigkeitspotenzial machen eine ärztliche Begleitung unverzichtbar. Wer unter Angststörungen leidet, sollte daher langfristig auf psychotherapeutische Ansätze setzen. Nur so lässt sich die eigentliche Ursache behandeln – nicht nur das Symptom.

Quellen:

- Diazepam – Anwendung, Wirkung, Nebenwirkungen – Gelbe Liste

- Diazepam – DocCheck Flexikon

- Diazepam – Risiko, Nebenwirkungen und Anwendung – Apotheken.de

FAQ:

Was ist Diazepam und wofür wird es hauptsächlich verwendet?

Diazepam ist ein psychoaktiv wirksamer Arzneistoff aus der Gruppe der Benzodiazepine mit angstlösender (anxiolytischer) und beruhigender (sedierender) Wirkung. Es wird hauptsächlich zur kurzfristigen symptomatischen Behandlung von akuten Spannungs-, Erregungs- und Angstzuständen eingesetzt.

Wie schnell setzt die Wirkung von Diazepam ein?

Nach oraler Einnahme tritt die beruhigende Wirkung von Diazepam relativ schnell ein, wobei maximale Plasmakonzentrationen meist innerhalb von 30 bis 90 Minuten erreicht werden. Bei rektaler Verabreichung, beispielsweise zur Behandlung akuter Krampfanfälle, erfolgt der Wirkungseintritt sogar noch rascher.

Warum hat Diazepam ein hohes Suchtpotenzial?

Diazepam besitzt aufgrund seiner starken Wirkung auf das zentrale Nervensystem ein hohes Abhängigkeitspotenzial, das bereits nach wenigen Wochen täglicher Einnahme entstehen kann. Diese Abhängigkeitsgefahr besteht sowohl im therapeutischen Dosisbereich als auch bei missbräuchlicher Verwendung.

Wie lange bleibt Diazepam im Körper nachweisbar?

Diazepam und sein aktiver Metabolit Nordazepam besitzen eine sehr lange Halbwertszeit, weshalb sie deutlich länger im Körper verbleiben als viele andere Medikamente. Nordazepam kann in Urinproben, relevant für einen Abstinenznachweis, noch Wochen nach der letzten Einnahme detektiert werden.

Welche sind die häufigsten Nebenwirkungen von Diazepam?

Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen unerwünscht starke Tagesmüdigkeit, Schläfrigkeit und Benommenheit, welche das Reaktionsvermögen stark beeinträchtigen. Auch Schwindelgefühle, Gang- und Bewegungsstörungen sowie eine anterograde Amnesie (Gedächtnislücken) können auftreten.

Darf Diazepam zusammen mit Alkohol eingenommen werden?

Nein, die gleichzeitige Einnahme von Diazepam und Alkohol ist strikt zu vermeiden, da sich beide Substanzen in ihrer dämpfenden Wirkung auf das zentrale Nervensystem lebensbedrohlich verstärken. Diese Kombination erhöht nicht nur das Risiko gefährlicher Nebenwirkungen, sondern beschleunigt auch die Entwicklung einer Abhängigkeit.

Was versteht man unter paradoxen Reaktionen bei Diazepam?

Reaktionen sind unerwünschte Wirkungen, bei denen das Medikament nicht beruhigend, sondern im Gegenteil aktivierend wirkt und somit Schlaflosigkeit, Unruhe, Reizbarkeit oder sogar Aggressivität auslösen kann. Diese treten insbesondere bei älteren Menschen oder bei Vorliegen bestimmter psychiatrischer Erkrankungen auf.

Wie sollte die Therapie mit Diazepam beendet werden?

Die Therapie mit Diazepam sollte niemals abrupt beendet werden, da dies zu starken Entzugserscheinungen wie Unruhe, Angst, Zittern oder sogar Krampfanfällen führen kann. Die Dosis muss stattdessen schrittweise und in enger Absprache mit einem Arzt über einen längeren Zeitraum ausgeschlichen werden.

Wird Diazepam auch als Notfallmedikament eingesetzt?

Ja, aufgrund seines antikonvulsiven Effekts wird Diazepam als Notfallmedikament eingesetzt, insbesondere zur sofortigen Beendigung eines lebensbedrohlichen Status epilepticus (anhaltender Krampfanfall). In solchen akuten Fällen erfolgt die Verabreichung oft rektal (als Zäpfchen oder Klistier) oder intravenös.

Kann Diazepam bei Schlafstörungen dauerhaft eingenommen werden?

Nein, Diazepam sollte wegen des hohen Abhängigkeitsrisikos nur zur kurzfristigen Behandlung von Schlafstörungen, die durch Angst oder Anspannung bedingt sind, und maximal über einen Zeitraum von etwa zwei bis vier Wochen eingenommen werden. Für eine langfristige Behandlung sind Benzodiazepine nicht geeignet.